目次

今、DX人材が求められています。

みなさんの会社では、DXに取り組んでいますか?

デジタル人材とは、DX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みをリードする人材のことです。

例えば、システムエンジニアやデータサイエンティスト、

AIエンジニアといった職種で呼ばれることが多いです。

DXでは具体的にどのようなことをするかと言うと、

IoTやAI、ビッグデータ、クラウドなどのIT技術やデータを活用し、

既存業務そのものやビジネスモデル変革の推進などを行います。

経済産業省が公表したガイドラインでは、DXとは以下の通り定義されています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、

顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、

業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

現在は、多くの企業でDXが進められており、

経済産業省でも、「デジタル時代の人材育成に関する検討会」を定期的に開いています。

さらに政府では、デジタル人材の育成を2022年からの5年間で230万人育成することを目標としています。

また、すまいる顔では、

ITシステムを使って、合理的な経営を実現することをコンセプトに、

専任SEによる無料相談を実施しています。

DX化に課題をお持ちの方は、まずは下記よりお気軽にご相談ください。

なぜDXに取り組む必要があるのか?

企業がDXに取り組む最大のメリットは、

DXに取り組むことで新たなサービスや製品を生み出す可能性が広がるという点です。

また、今後、Web3.0の時代が到来し、仮想空間と現実空間が融合して

リアルタイムに情報やデータが活用・共有されるデジタル社会(Society5.0)を迎えるにあたり、

これまでにない新たな成長を実現する企業も増加しています。

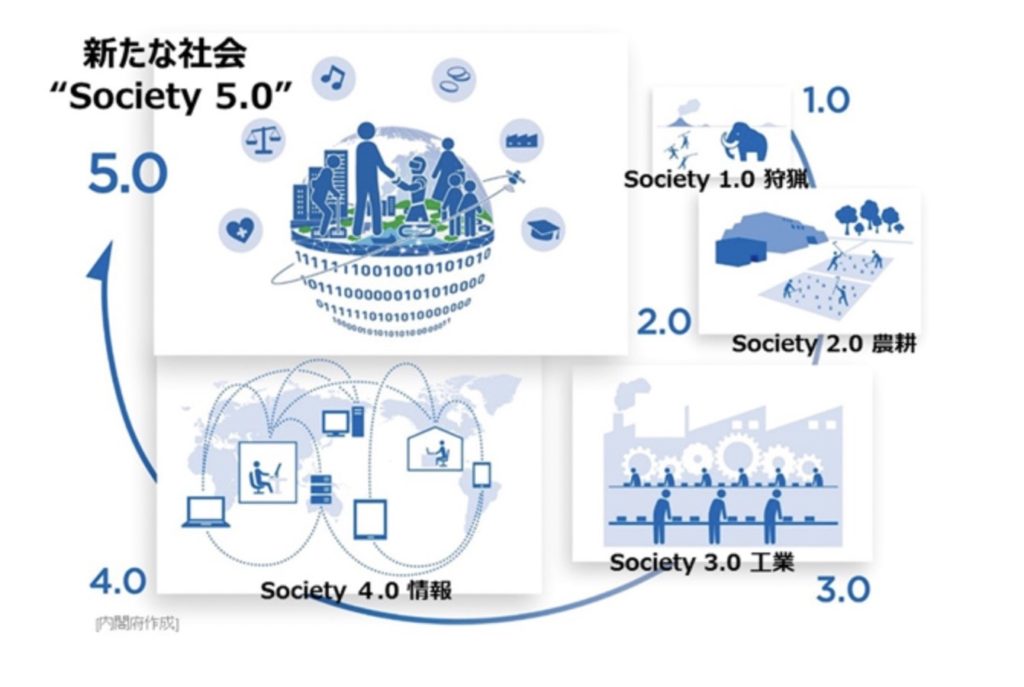

ちなみにSociety5.0について簡単に解説すると、上記の図の通りです。

つまり、

- Society1.0 → 狩猟社会

- Society2.0 → 農耕社会

- Society3.0 → 工業社会

- Society4.0 → 情報社会

のように、まさに現在私たちは、社会がバージョンアップしていく転換期にいるのです。

Society5.0は、これまでの私たちが属してきた4.0の情報社会の弱点を克服する、

仮想空間と現実空間が融合した社会です。

例えば、自動車の自動走行技術や、ロボットによる自動生産など、ビッグデータやAIを用いたサービスです。

なぜ現実空間が関わるかと言うと、ビッグデータが現実世界から得たデータを蓄積するからです。

Society 5.0では、膨大なビッグデータを人間の能力を超えたAIが解析し、

その結果がロボットなどを通して人間にフィードバックされることで、

これまでにはできなかった新たな価値が、産業や社会にもたらされることになります。

政府では、Society 5.0の実現に向けて、 都市や地域の抱える諸課題の解決を行い、

新たな価値を創出し続ける持続可能な都市や地域、すなわち「スマートシティ」を推進しています。

Society5.0に関しての詳細は、内閣府のホームページにも詳しく書かれておりますので、

気になる方はこちらのリンクをご覧ください。

https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/

このように、DXを推進していくことは、我が国全体の成長に繋がることにも繋がります。

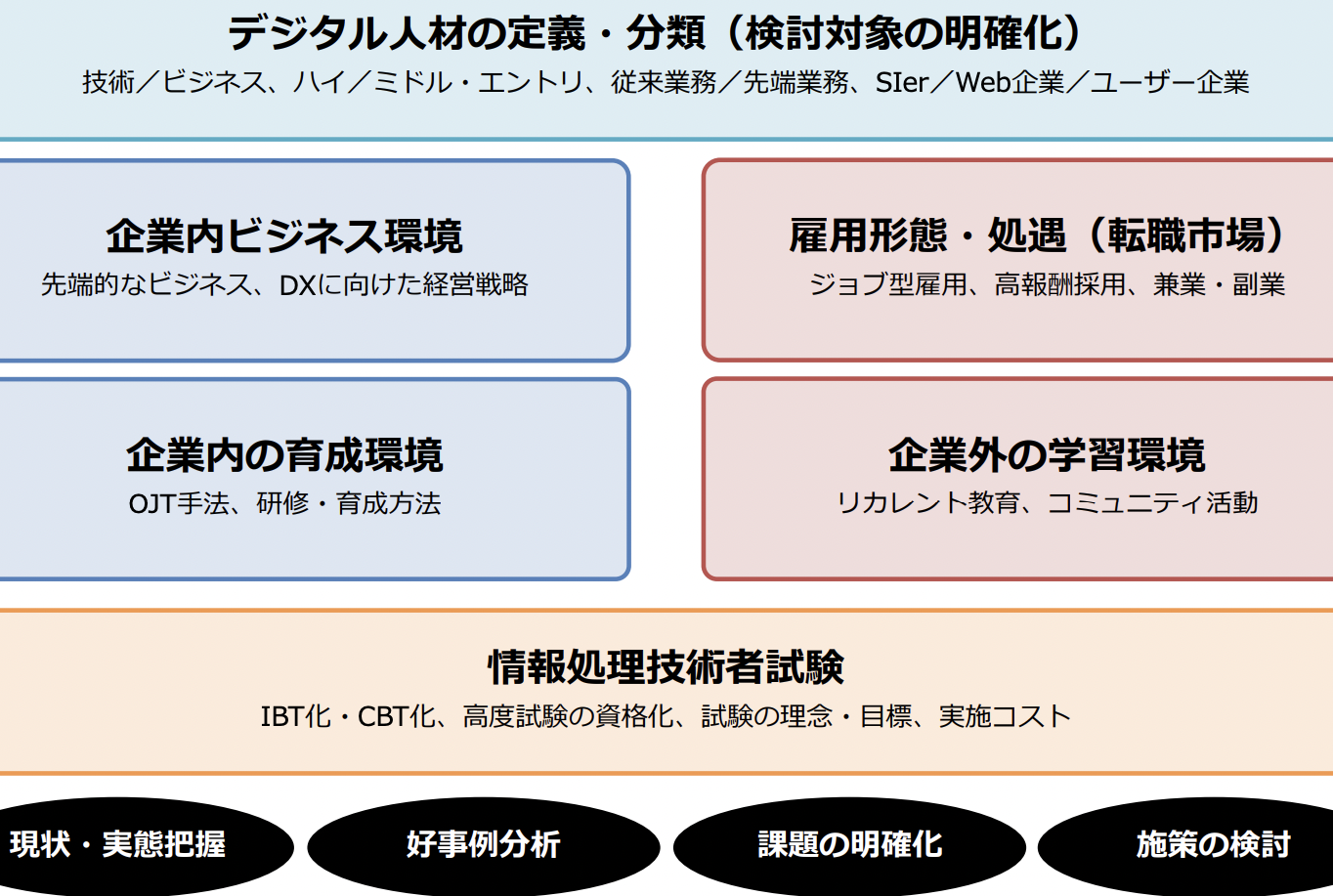

こうした背景があり、経済産業省の「デジタル時代の人材育成に関する検討会」では、

デジタル人材市場の課題や人材確保の在り方について話し合われているのです。

政府ではどのようなことが話し合われているのか?

では、政府が公言している、

「2022年からの5年間で、230万人のデジタル人材を育成」を達成するべく、

政府ではどのようなことについて話し合われているのでしょうか。

デジタル人材を確保する上での課題と対策

論点は大きく分けて2つあります。

- システム業界の構造的問題の解決

- 環境変化に対応したDX人材育成

まず、システム業界の構造的問題とは、従来型の受託システム開発やSIビジネスによる、

多重請負型のビジネスモデルのことです。

SIとは、System Integrationの略で、システムの企画・導入から運用まで一貫して担当するサービスのことを指します。

日本特有の人月単価による多重請負型の構造のため、ハイレベルな人材が外資IT企業へ引き抜かれてしまうことが問題となっています。

ここで議論されているのはデジタル技術を活用してイノベーションを起こすハイレベルな人材(=一般的にはハイエンド人材とも呼ばれます)のことで、一般的なシステムエンジニアとは全く異なります。

ハイエンド人材とは、生産性が非常に高い人材を指し、こちらの人材が重要視されているのです。

IT業界の構造的問題を解消するとともに、国内のハイレベルなDX人材が魅力的と感じるような雇用形態や雇用環境、報酬を用意することが必要です。

政府においてもこうしたハイレベル人材が海外に流出しないための促進方策が検討されています。

次に、人材育成については、組織名以外におけるリスキリングや学習環境の整備が注目されています。

リスキリングとは、Reskilling=職場で新たなスキルを習得することを意味します。

人生100年時代と言われている今、自分のキャリアを効率的に蓄積できる働き方が求められています。

そのため、単に報酬が多い仕事よりも、自分の能力を活用でき、伸ばしていける職場に人材が集まっていくだろうと予測されているのです。

リスキリングの論点

リスキリングについて掘り下げると、下記3点の論点があります。

- 組織内外のリスキリング

- 学習環境整備

- 能力評価

組織内外のリスキリングについては、外部だけでなく内部の人材のリスキリングも重要視されています。

これは、リスキリングのコストとスピードを加味すれば、外部人材よりも内部人材の方がスキルを活かせる可能性が高いためです。

また、会社の組織内外だけでなく社会全体の人々に対する学び直し(リカレント)の機会提供も重要と言われています。

そのため、簡単で安価に利用できるオンライン学習環境を整備することが求められています。

経済産業省のHP内では、無料でデジタルスキルを学べるオンライン講座を紹介しています。

これまでデジタルスキルを学ぶ機会が無かった人にも、新たな学習を始めるきっかけにしてみてはいかがでしょうか?

学習環境整備という面においては、マイクロクレデンシャルなスキル習得が良いのではないかとされています。

マイクロクレデンシャルとは、短期間でのスキル習得のニーズに応え、特定の知識や技能を修得したことを修了証やオープンバッジと呼ばれる形式によって認証されたものを指します。

反対に、不要な仕事の知識や概念を捨て、新しいビジネスのスタイルを積極的に取り入れるアンラーニングをしていくことが重要とも言われています。

こうした取り組みによって、従来型ビジネスの足元でDXを加速させる人材のスキルアップデートをしていくことが今後必要とされるでしょう。

能力評価では、IT試験の在り方について議論がされています。

現在では多くあるITパスポート試験や基本情報技術者試験などのIT関連の資格の体系が、今後変化していくかもしれません。

また、ITに関する知識を学んだことを証明する手段としては、マイクロクレデンシャルでも出た、「バッジ形式」によってオンライン上に見える化することが有効とされています。

今後、ITに関する資格を取ったら、オンライン上にバッジ形式で表示できるようになるかもしれません。

この機会にIT関連の資格に挑戦してみるのもおすすめですよ。

意見交換会の趣旨要点

デジタル人材について

ハイレベルなエンジニアや、データサイエンティストの育成も重要ですが、デジタル技術を活用できる内部の人材育成が重要ではないかという意見があります。

これは、なぜかというと、欧米の企業では非IT企業側にデジタル人材がいるのに対し、日本ではSIerという技術サービスを利用してシステムを構築することが主流だからです。

そのため、非IT企業側にデジタル人材が不足していることが問題視されています。

筆者自身、IT企業側と非IT企業側のどちらも所属していたことがありますが、

確かに非IT企業では、情報システム部門にしかIT人材がいない状態です。

その情報システム部門では、部署に供給するパソコンの管理などの主にインフラの管理をしており、

現場でのシステム的な問題にはあまり関与できずにいました。

私は現場側にいて、事業部ごとにシステムが乱立している状況を間近に見ており、

部署を横断してシステムをまとめる役割を情報システム部門で担うことができれば

経営の効率化にも繋がるのではないかと感じていました。

政府でも意見交換がなされているように、

業務知識とデジタル知識の横断的な知識を持つ人材育成の方法は、

今後も課題になっていくでしょう。

雇用形態の多様化について

ハイエンド人材の雇用確保のためには、能力に見合う報酬を与えるだけでなく、

そのエンジニアが活躍し、定着できる環境整備が重要です。

企業側には、こうしたハイエンドな人材が能力をフルに活用でき、

伸ばし続けられるような仕事を用意することも求められます。

また、雇用形態の多様化は必須です。

企業は副業の制限によるブレーキを緩和し、

より柔軟な雇用形態や働き方ができるようにするべきと言われています。

これを機に、多くの企業が副業やパラレルキャリアを容認する流れになってほしいですね。

まとめ

今回は、経済産業省のHPに載っている「デジタル時代の人材政策に関する検討会」についての第1回について紹介いたしました。

公式HPには第5回まで資料が掲載されています。

今回第1回だけでも、勉強になることがたくさんありました!

興味がある方はこちらからご覧ください。

経済産業省

「デジタル時代の人材政策に関する検討会」

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_jinzai/index.html

すまいる顔では中小企業のDX推進をサポートいたします。

お問い合わせはこちらからお願いします!